認知症外来

認知症外来のご紹介

西伊興クリニックでは、認知症サポート医による認知症外来・もの忘れ外来を行っております。

ご本人やご家族の言動に、認知症��やもの忘れの兆候を感じたら、お気軽に認知症外来をお訪ねください。

また、介護サービスとの連携で、介護保険の申請から、グループホーム、認知症デイサービスなどのご紹介も致しております。

認知症の初期症状

認知症とは、脳の損傷や機能低下によって、記憶、判断、思考、学習などの認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障をきたす状態のことを言います。

認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)は、もの忘れが多くなりますが日常生活には支障が無い状態をさします。

認知症、MCIどちらの場合も主に次のような症状が現れます。

-

同じ会話を何度もする

-

日付や曜日が分からない

-

約束をよく忘れる

-

感情の起伏が激しい

-

話の辻褄があわなかったり、あれ?と思うことが多くなった

なお、これらの症状は、加齢、うつ、内科的疾患、感染症そして認知症以外の脳神経外科的な疾患によってもたらされる場合もあります。

治療の第一歩は症状を把握し、検査によって原因を明らかにする事から始まります。このような症状がご自身やご家族に増えたと感じたら、まずは早めに認知症外来を受診してください。

認知症の検査について

当院では、認知症が疑われる患者様の検査として、認知機能検査、血液・尿検査、画像診断検査を実施させていただきます。

検査により症状の程度や認知症の種類を判断します。

-

認知機能検査

MMSE(ミニメンタルステート検査)

どの領域の認知機能に低下があるかを調べます。

看護師の質問に答えることで、言語能力、計算力、短期記憶力、図形描写力をテストし、「正常」「軽度認知症疑い」「認知症疑い」のスクリーニングを行います。

実施時間は10~15分程度です。

MMSEは、あくまで認知症の疑いを調べる検査のため、認知症の診断には血液検査や画像診断を用います。

-

血液検査・尿検査

認知症の症状には内科的疾患や感染症に起因するものもあります。血液検査によりそのような疾患がないか確認します。

例えば甲状腺機能低下症や糖尿病、高血圧症なども認知機能を低下させる原因の一つとなりますが、これらは真の認知症ではありません。血液検査等でこのような「認知症もどき」を除外することが認知症治療にはとても大切です。

-

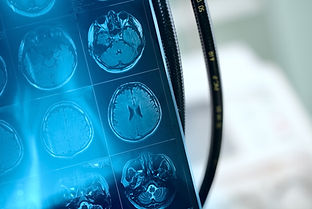

画像診断

CTやMRIにより、慢性硬膜下血腫や正常圧水頭症、脳腫瘍等であるかどうかを確認します。これらの疾患の場合、適切な治療や手術により認知機能が回復する可能性があります。

また、これらの疾患でなかった場合は、脳全体や海馬の萎縮などを確認することで、前頭側頭葉型認知症やアルツハイマー型認知症など認知症の型を判断することができます。

なお、西伊興クリニックでは、CT検査は系列の東伊興クリニックへ、MRI検査は提携の検査クリニックへのご紹介となります。どちらの場合も無料送迎車をご準備致しております。

認知症と診断されたら

現状、認知症を完治させる治療方法はありません。そのため症状の進行を遅らせる薬や、行動・心理症状(BPSD)を和らげる薬の服用が主な治療方法となります。

たとえばコリンエステラーゼ阻害薬は、脳の情報伝達物質であるアセチルコリンの分解を抑え、認知機能の低下を緩やかにしてくれます。

また、ご本人が安心して暮らすため、認知症デイサービスやグループホームといった各種介護サービスの利用も有効です。

受診案内

-

認知症外来担当医(認知症サポート医)

和田院長:月、水、木、土

髙本医師:火、金(AM)

-

無料送迎車もございます。

ご利用方法については、スタッフにお訪ねいただくか、無料送迎サービスのページをご確認ください。

認知症治療で大切にしていること

2022年、認知症高齢者の人数は443万人、軽度認知障害(MCI)は559万人にのぼります。超高齢社会の現在日本において、親族やご自身が認知症になることは珍しいことではありません。

認知症の進行を遅らせ現在の生活を維持できるように、医療だけでなく介護・看護・仕事をあわせた包括的なケアを行ってまいります。

認知症サポート医 和田 郁雄